「服を作らない」という革命──川久保玲が示す“無”からの創造

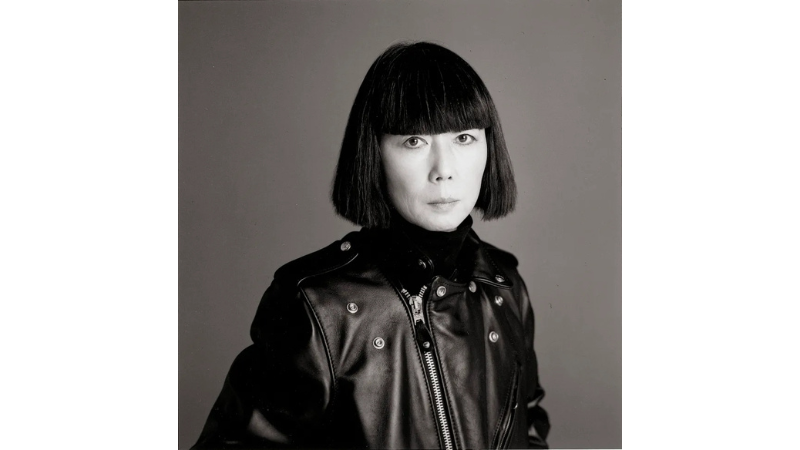

1981年3月、パリ・コレクションに黒い布とほつれた縫い目が上陸した瞬間、会場の空気は張りつめ、評論家は “ホロコースト・ルック” と書き立てた。

だが川久保玲は動じない。

「既存の方法では何も生まれない」と彼女は語り続けてきた。newyorker.com

“My intention is not to make clothes.”

《私の意図は服を作ることではない。服だけを考えたら頭が狭くなる》──2000年代初頭の『Vogue』誌インタビューでのこの言葉は、川久保の創作規範そのものだ。

彼女にとって布は終着点ではない。

むしろ「思考の遺跡」を残すための媒体だ。

パターンを逆さにし、袖を胴に、背中を前に──

構造を転覆させることで、服はいったん“無”に還元される。

そこから現れるのは「まだ時代が知らないかたち」である。

黒が照らす“戦闘”の美学

「闘う服をまとえば、勇気が湧く。服は人を解放できる」

―川久保が選ぶ色は、3つの黒。

“光を吸う黒”

“鈍く濡れた黒”

“揮発する黒”

微差のレイヤーは、着る者の内面の差異をも写し取る。

黒は悲哀を包み、同時に抵抗の旗にもなる。

川久保の黒は、身体を隠すのではなく「戦うために空白を与える色」なのだ。

“Lumps and Bumps”:身体という地図を書き換える

1997年春夏《Body Meets Dress, Dress Meets Body》──

パッドで膨らんだ腰や背中が歪な地形図を描き、観客は唖然とした。

モデルは“正しい”シルエットを失い、身体は〈可変のオブジェクト〉として再提示された。

このコレクションはやがて舞踏家マース・カニンガムの作品《Scenario》へと接続し、人体と運動の境界をあいまいにした。

服=皮膚を越え、〈動き〉までもデザイン対象とした川久保は、モードの定義を「着る行為」から「存在の問い」へと拡張したのである。

パンデミック下の「リアル」への執着

2021年春、世界がリモートショーへと傾くなか、川久保は東京で実物のランウェイを敢行した。

「服は実体験でなければ価値が薄れる」という懸念が理由だった。vogue.com

快適さと効率が称揚される時代にあえて複雑で不便な衣服を提示する姿勢は、創造の核心に“困難”を置く彼女の一貫性を示す。

観客の「恐れ」を呼び起こすほどに、未知への扉は大きく開く。

哲学は“名言”で終わらない

川久保の言葉はしばしば断片的で、時に謎めいている。

だが重要なのは、その背後にある反復と拒絶の姿勢だ。

既視感を拒み、歓待されないアイデアを反復し、やがて美意識を更新する。

引用されるたびに意味を増幅させる“名言”は、行動の痕跡にすぎない。

彼女のコレクションを追体験するたび、私たちは「理解の外側」に立たされる。その違和感こそが、モードを〈生きた思想〉へと変える触媒なのだ。

Powerd by FanClub3.0

©2025 NEXT SOCIETY